Mi diversión de estos días en redes sociales consiste en dar saltos, intercalados, por las cuentas cerronistas y DBA. Para ambos segmentos, la salida de Bellido resulta nefasta y no ocultan su desazón.

Para los primeros, porque evidencia una «derechización» o incluso algo peor: la humalización del actual gobierno, que abandonará todas las banderas de lucha que «el pueblo» reclama. Se han quedado sin cuota. Necesitan azuzar a sus masas.

Los segundos, en cambio, alegan que ahora «manda Vizcarra» (o Verónika o cualquier otro cuco), o incluso algo peor: que el régimen ha radicalizado su izquierdismo, puesto que Mirtha Vásquez es «feminazi proaborto», algo de lo que, ciertamente, no se podía acusar a Bellido. Se han quedado sin cuco. Necesitan asustar a sus masas.

No voy a incluir ninguna captura como ejemplo de esas posturas porque, con toda seguridad, los algoritmos de Silicon Valley ya se encargaron de llevarte la dosis de extremismo que necesitas para estar enganchado a las redes.

Y es que eso es parte del problema.

El ambiente de polarización radical en el que parecemos sumergidos responde, en buena parte, a la lógica perversa de las redes sociales. Aquella en la que se premian las afirmaciones taxativas, las aseveraciones chocantes, los aforismos indignantes. No te sientas culpable si tú mismo has caído en eso. Estas herramientas están diseñadas así. Por eso, incluso personas inteligentes caen en abismos bizantinos en los que son capaces de discutir horas de horas –como ocurrió ayer– sobre si Miguel Grau merece ser cancelado (en la acepción progre del término).

El caso es que cualquier intento de matizar una observación, abordar más de una arista en algún tema o expresar una vacilación no le gusta a los algoritmos, a menos, claro, que esos intentos puedan convertirse en contenido indignable. En objeto de bullying, digamos.

Este estado de cosas puede haber sido un factor en el crecimiento de López Aliaga en las elecciones, además de la difusión de la narrativa del «fraude», por el lado de la derecha, y en el crecimiento del lapicito en la primera vuelta, además de la súbita cerronización de muchos antifujimoristas urbanos, por el lado de la izquierda.

Ustedes los han visto. Amigos de derecha, hasta hace unos meses no demasiado interesados en política, hoy hablando todo el día de cojudignos y la generación del bicentenario. Amigos de izquierda, hasta hace unos meses simples memeros, hoy alegando que todo crítico de Bellido es automáticamente racista.

Pero la radicalización tiene un techo. No todos pueden ser radicalizados.

De hecho, a los algoritmos no les conviene que todos se radicalicen. Si no, ¿cómo lograr tu indignación? Aquí viene lo terrible y lo esperanzador, a la vez.

Una de las implicancias de las revelaciones de Frances Haugen sobre cómo funciona Facebook (y WhatsApp e Instagram) es la reafirmación de la vieja máxima de Chomsky: si no pagas por un producto, tú eres el producto. Los extremistas de ventana son el mejor producto de estas plataformas. Producen contenido que generan que todos los demás nos enganchemos a estas redes, escandalizados de que gente que piense así pueda existir. Es más, reenviamos su contenido a nuestros amigos –a ese grupo pequeño, a esa burbuja de sanidad que hemos encontrado en estos días– para que ellos también nos digan que sí, que efectivamente, Fulanita está completamente loca o que Menganito tendría que estar en rehabilitación. Y nos reímos, enganchados en esas redes. Pero siempre en ellas.

Debajo de ese fenómeno está la matemática simple: los radicalizados no pueden ser más que los escandalizados. Si todos se radicalizan, ya nadie se escandaliza. Los que aún se escandalizan por lo que hacen los extremos tienen que seguir siendo mayoría, sino se acaba el negocio

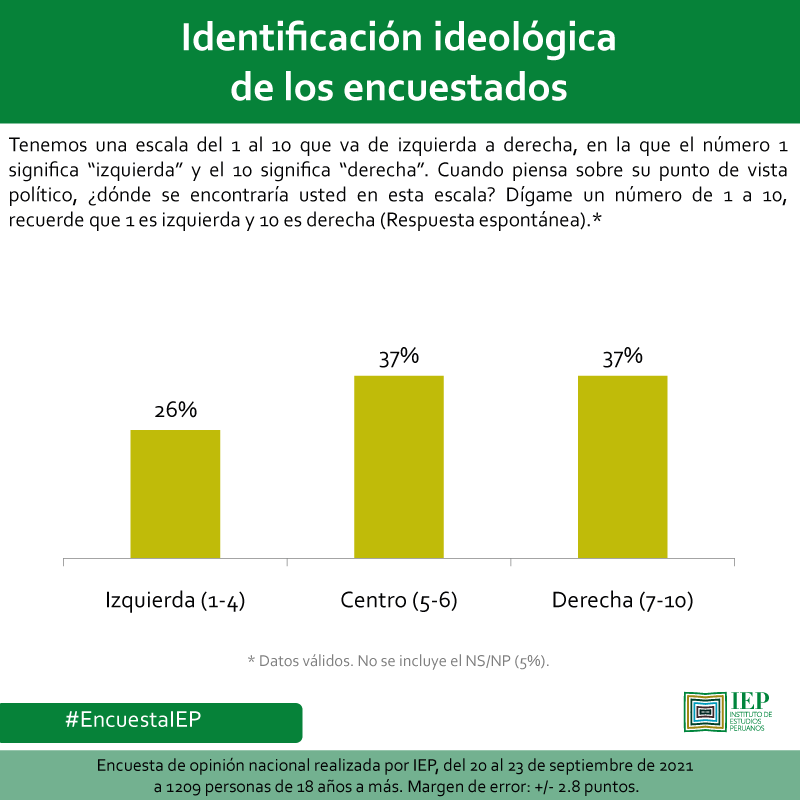

Hasta cierto punto eso es algo que se vio en la última encuesta del IEP. Miren este gráfico, pero no se dejen llevar por las imágenes, sino por los números.

Por algún motivo, IEP consideró que 5-6 (centro casi «puro») debería ser un bloque equivalente a 1-2-3-4 (gran izquierda) y a 7-8-9-10 (gran derecha). Equiparó a dos escalones con dos bloques de cuatro cada uno. Y aún así, los que eligieron 5 y 6, son tantos como los que eligieron 7-8-9-10 y muchos más que los que eligieron 1-2-3-4.

Hubiese sido interesante agrupar, por ejemplo, 1-2 (izquierda extrema), 3-4 (izquierda), 5-6 (centro), 7-8 (derecha) y 9-10 (derecha extrema). Está claro que veríamos distribuciones muy alejadas de los extremos. Gente entre el 3 y el 8 que puede discrepar entre sí pero con posibilidad de entender a alguien más allá de su burbuja internetera.

Mi punto aquí es que, por más que lo parezca –por más que las redes les haya proporcionado un altavoz que antes tenían solo en la Plaza San Martín–, no todo el mundo se ha vuelto talibán. No todos utilizan «tibio» como un insulto. El Perú no se ha partido entre fraudeliebers y cerronistas. Hay mucha gente de izquierda sensata y de derecha razonable opacados por el ruido y la furia de los extremistas a los que damos pantalla y engagement.

Sin embargo, los medios y el gobierno parecen sentirse obligados a dirigirse a cualquiera de esos dos extremos, ya sea para buscar sus simpatías o para antagonizarlos. Y eso es un error de cálculo, de matemáticas (para no hablar de responsabilidades sociales).

Entre el 3 y el 8 existe todo un país, mayoritario, que quiere dejar de pensar, día y noche, hora tras hora, en la menudencia política. Un país harto de saber cuántas negaciones de confianza se necesitan para disolver un Congreso o cuántos votos para vacar un presidente. Un país que solo quiere que la campaña electoral de este año termine de una buena vez. Un país que quiere que sus autoridades colaboren en vez de destruirse mutuamente en nombre de conceptos que han secuestrado y malbarateado como «democracia» o «pueblo». La verdadera democracia y el verdadero pueblo están esperando que la salida de Bellido sea el momento en el que ambos poderes del Estado dejen de escuchar las voces amplificadas de los extremos y se den cuenta de que, en medio del campo de batalla, había un país.