La muerte de Abimael Guzmán debería ser uno de esos raros momentos de unidad peruana más allá del fútbol.

Debería.

Pero, por supuesto, nunca faltan los que buscan cualquier excusa para pelear, como los que exigen que se muestre el cadáver del cabecilla terrorista (ignorando las lecciones más elementales de iconografía política). Son los mismos que dijeron que hubo fraude en las últimas elecciones.

Tampoco es que les falten pretextos. Un puñado de los más altos integrantes del actual gobierno registran un pasado o de alianza con o de admiración por o de, incluso, afiliación al delirante «Pensamiento Gonzalo». Son los mismos que ganaron las últimas elecciones.

Ya saben: los extremos se retroalimentan. Lo digo por si las últimas elecciones no hubiesen sido suficiente recordatorio de ello.

Pero existe todo un país en medio de esos extremos. Un país que ve, consternado, cómo en estos meses se rompió uno los últimos tabúes de la política peruana: demostrar simpatía por Sendero ya no significaba terminar sepultado civilmente.

¿Cómo llegamos a este punto? Ciertamente, la persistencia de Movadef hizo lo suyo. Una presencia marginal, sí, pero constante e irritante, que fue normalizando lo inconcebible: que aún existan peruanos simpatizantes de Guzmán.

Pero también ayudó –para variar– el otro extremo. Ayer lo planteó Raúl Tola en su columna, recordando cómo se llamó terrucos a gente tan disímil entre sí –y tan alejada del extremismo senderista– como Francisco Sagasti (de quien se dijo que pertenecía al «Moradef«) o incluso Pedro Pablo Kuczynski, sin mencionar lo que nos tocó a los periodistas que criticamos a Fujimori o López Aliaga, o a cuanto izquierdista levantase cabeza:

Desafortunadamente, el “terruqueo” se ha repetido tanto para apuntar a tanta gente inocente que el concepto ha terminado por desgastarse. Si las personas listadas son “terroristas” — junto con tantos otros ciudadanos de bien que rechazan la subversión, llegaron a combatirla e incluso fueron sus víctimas— cualquiera puede serlo y la palabra pierde su sentido negativo.

El terruqueo no solo tuvo la misma consecuencia de la fábula de Pedrito y el lobo. También inhibió la discusión y el debate sobre el periodo de violencia terrorista. El simple hecho de reconocer que también existió una violación sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden te convertía en terruco.

El terruqueo es la banalización de un fenómeno doloroso: cientos de peruanos, muchas veces simplemente por su origen ayacuchano o por declarar una afinidad izquierdista, fueron condenados por delito de terrorismo de manera injusta. O, en el peor de los casos, fueron asesinados como ocurrió en La Cantuta o Barrios Altos o decenas de otras masacres. Eso fue el terruqueo del siglo XX.

En los 80 y 90, el terruqueo fue la histeria convertida en política de Estado.

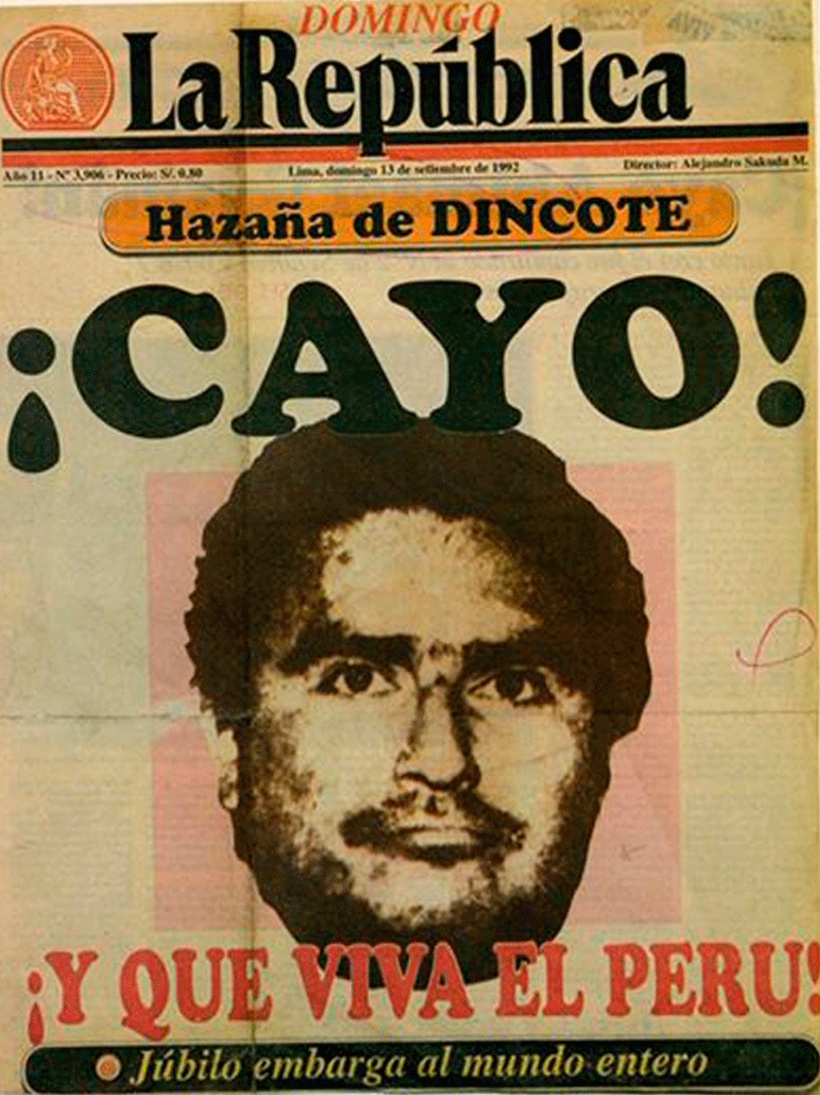

Pero no fue esa histeria la que derroto a Sendero. Fue la inteligencia. Esa fue, de hecho, la gran victoria del GEIN. En vez de combatir a Sendero a la bruta, como venía haciendo el resto del Estado peruano, decidió actuar con inteligencia. Y ganó. Capturó a Abimael sin disparar una sola bala. Sin dañar a un solo inocente.

Lo impresionante –un ejemplo mundial– fue que nuestras instituciones continuaron tratando con inteligencia a su mayor enemigo. Abimael fue mantenido prisionero en condiciones humanas. Incluso vuelto a juzgar cuando se consideró que sus juicios de los 90 no mantuvieron los estándares. Nunca venganza, sino justicia. Y ley. Hasta el último minuto de su vida, siempre estuvimos por encima.

La derrota en los hechos de Sendero Luminoso fue producto de la inteligencia del Estado peruano. Lamentablemente, la sociedad peruana decidió combatir su legado con el método opuesto: la histeria.

Irónicamente, los primeros terruqueados en este siglo fueron nada menos que los integrantes de la Comisión de la Verdad, que fue precisamente el esfuerzo más grande realizado por el Estado peruano para registrar los sanguinarios crímenes de Sendero. Y su legado más palpable, el Lugar de la Memoria es terruqueado una y otra vez, desde su creación, a pesar de tener una postura clarísima contra el terror.

En este terruqueo banal, que ha sido parte de la cultura política peruana en las últimas dos décadas, se encuentra la semilla de la DBA. La brutalidad de acusar a alguien de un delito tan extremo como el terrorismo a quien se atreviera a discrepar. El achoramiento de reprimir toda conversación que se aparte medio centímetro de una narrativa monolítica.

Hasta cierto punto, nuestra extrema derecha fue precursora de la «cultura de la cancelación» adoptada hoy por las generaciones más radicales de la izquierda progresista.

Si usabas el término «conflicto armado interno«, intentando explicar que es una expresión legal que no excluye el fenómeno terrorista, sino que lo incluye junto a los… cancelado por terruco. Si intentabas explicar que Sendero se inició y se estructuró como un partido político y, por lo tanto… cancelado por terruco. Si decías que mucha gente inocente terminó en prisión acusada de terrorismo, que muchos de sus juicios fueron arbitrarios, que había que indultarlos, que el propio Fujimori indultó a la mayoría de encarcelados injustamente, o sea, si recordabas el terruqueo… cancelado por terruco.

El resultado fue que estos debates, estos matices, estas conversaciones sobre la memoria terminaron refugiados en el ámbito académico o literario. La comprensión del complejo fenómeno –que fue no solo el terrorismo, sino la respuesta estatal y civil– se restringió a la burbujita intelectual, a salvo de la histeria de la DBA. Mientras, allá afuera, en el mundo real, pasaban los años, se instauraba el olvido y se vaciaba de significado a la palabra terrorismo.

Y las palabras son importantes. Los matices son determinantes. La claridad de conceptos es crucial. Lo tenía claro Fernando Rospigliosi en el 2017, cuando –en un gesto que ahora resulta premonitorio– el fujimorismo le dio la mano a la huelga magisterial encabezada por Pedro Castillo. Escribió Rospigliosi:

Los seguidores de Guzmán no realizan acciones terroristas desde hace 24 años y están tratando de participar legalmente en el sistema político a través del Movadef, el Fudep y otras organizaciones. Y, por supuesto, participan en movilizaciones y huelgas allí donde pueden. Sin duda han intervenido en la reciente huelga magisterial, aunque no en la magnitud que le atribuyó el Mininter.

Pero no son terroristas. Terrorista es el que realiza acciones terroristas o las está preparando. El Mininter no ha podido demostrar eso. No ha podido probar que ningún dirigente magisterial sea terrorista, ni que los vinculados al Movadef lo sean.

La diferencia no es intrascendente. A los terroristas hay que perseguirlos policialmente y aplicarles la ley. A los agitadores de ideas extremistas hay que combatirlos políticamente.

Apliquemos esa cabeza fría a la coyuntura actual. Una cosa es la juventud, activamente sediciosa, con vínculos que se extienden hasta la actualidad, de Iber Maraví y, otra, el radicalismo facebookero de Guido Bellido. Una cosa es integrar el Movadef y, otra, jugar en pared con él, como lo hizo Pedro Castillo. Una cosa es la simpatía por figuras terroristas y otra, el terrorismo real.

No estoy diciendo –por favor– que todo lo anterior no sea rechazable. Lo es. Todo. Pero, si queremos combatir el legado senderista, tenemos que entenderlo. Como hizo el GEIN.

Así que, para responder a la pregunta del título: no, terruquear nunca está bien. Deberías tomarte un rato antes de acusar a alguien de ser cómplice del fenómeno más desgarrador de la historia de nuestro país. No solo por un mínimo de empatía con las víctimas del terrorismo, sino, además, porque, además, ahora mismo tenemos en el poder a algunos personajes incapaces de sentir esa empatía. Hay que derrotar el legado de Abimael Guzmán con las mismas armas con las que lo derrotamos hace exactamente 29 años: la inteligencia.