Un breve recorrido por las calles de Lima puede ponerte en contacto con un ejemplar de este best-seller: El Manual del Pendejo, una edición barata, directa al pirata, con observaciones humorísticas sobre ese estado de gracia que consiste, en el Perú, ser pendejo.

(Que es muy distinto a lo que en el resto de América Latina se consideraría ser un pendejo, pero dejemos las disquisiciones idiomáticas para otro día).

El caso es que este Manual, si me disculpan la innovación escatológica, se trata de una meta-pendejada. Un juego de referencias múltiples al mejor estilo de WandaVision: lo que hace este manual es plagiar descaradamente extractos de Los Cojudos, libro clásico del mayor humorista peruano del siglo XX: Sofocleto. Huelga decir que en ningún momento se le reconoce ni medio gramo de autoría ni, mucho menos, de regalía. O sea, este Manual es, en sí mismo, desde su propia concepción, la obra de un pendejo.

Los Cojudos, la obra original, se publicó en 1980 y debe su éxito inmortal a una radiografía certera de los atajos de supervivencia que, desde el inicio, se formaron en la sociedad peruana. Su pluma furibunda deja quizás una sola lección: en cada peruano habitan, a la vez, un cojudo y un pendejo. Es decir, todos somos parte de este sistema al margen de las normas legales y las convenciones sociales formales. No hay escapatoria, machaca Sofocleto página tras página. Si no eres uno, entonces, forzosamente, eres el otro. Tú eliges.

Por supuesto, la primera tarea para evitar que te hagan cojudo es desconfiar. Desconfiar de todo y de todos. Porque todos los demás son unos pendejos, es decir, tienen motivaciones subalternas. Sus verdaderas intenciones no son las declaradas sino otras, casi siempre indebidas o abusivas.

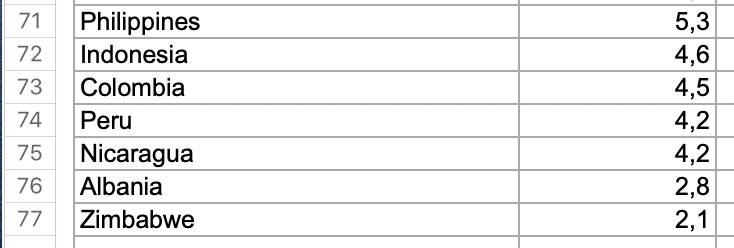

El resultado es que los peruanos tenemos uno de los países con más alto grado de desconfianza interpersonal. El reputado World Value Survey tiene data (mucha data, explórenla) de los valores de 77 países. El Perú está en el puesto 74 de confianza interpersonal. O, lo que es lo mismo, es el cuarto país más desconfiado del mundo.

Ese 4,2% es la cantidad de gente que respondió que «puedes confiar en la mayoría de personas«. Comparen eso con Dinamarca (73,9%) o China (63,5%). O incluso con Bolivia, cuyo 8,5% significa que tienen el doble de personas que confía en la gente. Cojudos, diría Sofocleto.

Y si Sofocleto hace el análisis del estado actual de la cuestión, ha habido otros que han intentado las explicaciones a esta característica de la sociedad peruana. No es que estemos locos. La desconfianza tiene razones históricas de fondo.

¿Por qué desconfiamos de las élites? Échenle un ojo a Clases, Estado y Nación de Julio Cotler. Nuestra clase dirigencial aún cree que tiene prerrogativas virreynales. Por eso no entienden que su plata no les sirva para que un glover les deje la vacuna con el portero. Se les puede explicar mil veces que la pandemia es un asunto sistémico, que ningún país ha permitido vacunaciones particulares en las primeras fases de inmunización y que vacunar a pequeños clusters sin planificación –por múltiples razones– solo es fomentar más contagios. Pero no lo van a entender jamás porque no se ven como parte de una misma sociedad con nadie que viva al otro lado de la Javier Prado.

¿Por qué el resto de la sociedad tampoco es confiable, incluso para sí misma? Les recomiendo Los Dominados y el Arte de la Resistencia, de James Scott, que no habla del caso peruano, pero sí de sociedades que han pasado por procesos muy parecidos de colonización y sojuzgación (y lo hace alejándose de Gramsci, para los que creen que estos conceptos solo encajan con un análisis desde la izquierda). De hecho, Sofocleto estallaría de alegría al reconocer una disección politológica de por qué, específicamente en un país como el nuestro, los pendejos necesariamente terminan haciéndose los cojudos.

Si quieren ir al fondo de la cuestión, échenles un ojo a esos libros. Pero también es cierto que, para entender la perpetuación de este estado masivo de desconfianza solo basta con recibir un mensaje de texto en el Perú. En nuestro país, la gente chatea por WhatsApp. Los mensajes de texto ya no los usa nadie, salvo organismos del gobierno, grandes empresas y grupos de estafadores; tres entes que vienen a ser lo mismo. Cada SMS es una invitación a levantar la ceja, a cuestionar lo que estás leyendo, a desconfiar.

Pero esas pequeñas infecciones de desconfianza no son suficientes. Cada generación recibe su propia vacuna contra la confianza. Eventos tan catastróficos para el tejido moral de la sociedad que terminan creando anticuerpos que no te dejarán volver a creer. En los últimos veinte años, una buena primera dosis fueron los vladivideos. La segunda, igual de fuerte, fue Lava Jato. Pero, claro, ya que según Germán Málaga lo mejor para aumentar la inmunidad es una tercera dosis, esta semana llegó el VacunaGate.

¿Cómo demonios reconstruir una sociedad después de todo esto?

Cada día es una confirmación de que ese 4% está equivocado, que por supuesto que no hay que confiar en los demás, que todos los demás son unos pendejos intentando cojudearte.

Y esto trae problemas muy concretos. La confianza es la base de la economía: desde las inversiones multimillonarias hasta las pequeñas transacciones del barrio, pasando por la digitalización económica. La confianza también agiliza los trámites burocráticos: si no estás pensando que ese funcionario quiere una coima o si ese funcionario no está pensando que terminará con la Contraloría encima porque se olvidó de pedirte una copia triplicada… la cosa debería agilizarse. Lo que no sucede. Jamás. La sobre-regulación, que ha empujado a un 70% de peruanos a la informalidad, es otra consecuencia de la desconfianza. O la ausencia de bancarización.

Además de todo, por supuesto, sin confianza una campaña electoral termina distorsionándose hasta el ridículo. En octubre escribí esto, cuando buena parte del público de La Encerrona cuestionaba los informes que lanzábamos analizando las mentiras de Vizcarra en el caso Obrainsa:

El asunto Vizcarra es un buen ejercicio para que todos –periodistas y público– vayamos haciendo un ejercicio de des-barra-bravización. Lo vamos a necesitar en lo que, todo indica, serán las elecciones más atomizadas, en la primera vuelta, y más polarizadas, en la segunda, de la historia reciente. En las que cada tribu producirá su propio contenido «confirmador» del sesgo que sea. Se supone que los periodistas deberíamos estarnos preparando para eso. Pero me temo que la grieta solo se ahondará en las elecciones y todos –periodistas y público– solo escucharemos lo que nos guste escuchar.

Pero eso no ha pasado. Solo se ha puesto peor. Cada vez más, solo escuchamos lo que nos gustaría escuchar.

¿Cómo volver a creer? ¿Cómo recuperar la confianza? Irónicamente quizás la respuesta pase por desconfiar de nuestros propios criterios. Intentar separar opiniones de hechos. Olvidarse de ver el mundo como un conjunto de oposiciones: o blanco o negro; o vizcarristas o anti-vizcarristas; o fujimoristas o anti-fujimoristas. Dejar de atribuir intenciones implícitas a lo que dice la gente (típico de redes sociales: alguien dice A y todos aseguramos que en realidad quiso decir Z). Basta, también, de resumir una vida en una foto o en una frase. De convertir cada discrepancia en un enemistad moral insalvable. En resumen, aprender a reconocer un prejuicio: es decir, no formarte un opinión sobre la base de cosas que solo existen en tu cabeza.

Todo esto no es, por supuesto, ni siquiera un primer paso para resolver un problema que, como vimos, tiene raíces históricas y estructurales muy profundas. Pero quizás estas recomendaciones sirvan, aunque sea, para navegar en este huayco de desconfianza que solo promete con crecer en los meses siguientes. Quizás sirvan para enfrentar estas elecciones –las más decisivas de las últimas décadas– armados de algunas certezas. Quizás sirvan, al menos, para no sentirnos tan cojudos.