Cuando tenía trece años abandoné la idea de ser abogada por una profesión que prometía aún más lecturas y más horas de estudiar. De muchas cosas dudé en mi adolescencia, menos de ese sueño: yo quería ser historiadora.

El escritor colombiano Gabriel García Márquez decía que para ser un buen contador de historias lo único que se necesitaba era tener una niñez fantástica y recordarla. Recuerdo esta idea con sentimentalismo, pues cuando me pongo introspectiva sobre las decisiones que he tomado en mi vida, o sobre las pasiones que me definen, vuelvo siempre a la figura de mis abuelos, a lo mucho que han influenciado en mi vida.

Desde niña noté que mi abuela Paca tenía una gran fascinación por las películas bélicas. La recuerdo pasar tardes y noches enteras sentada en la sala, frente a un televisor de pantalla curva, con sus manos bajo sus mejillas, sus dedos sosteniendo cada lado de su cuello mientras miraba fijamente escenas de explosiones, bombardeos, y discusiones entre políticos ficticios. Muchas veces yo no entendía estas escenas o de qué iban realmente estas películas (ahora sé que la gran mayoría difunden un mensaje nacionalista) pero recuerdo preguntar en cada una de ellas: “¿abuelita: quiénes son los malos?”.

“Déjame escuchar”, me respondía ante la interrupción. Pero luego, en los cortes comerciales, me explicaba sobre los ejércitos, sus aliados, sobre quién iba ganando en la película ficticia y en qué ciudad estaban desembarcando los personajes. Sin embargo, lo más importante que mencionaba era que “en la guerra no hay buenos ni malos” y que, sobre todo, todo siempre dependerá de quién te cuente la historia.

Mi abuelo, por su parte, se quedaba dormido mientras corrían los documentales de la primera y segunda guerra mundial en canales como National Geography y History Chanel. Ni bien le intentabas cambiar de canal, ahí mismo se despertaba para decir que estaba escuchando. Fue así como terminé soplándome todo tipo de documentales sobre guerras europeas y guerras del Imperio Chino (los temas que más le interesaban a mi abuelo).

A los once años, ya sabía cómo había sido la guerra de trincheras, las guerras de unificación de las dinastías chinas, qué diferencias hacia una guerra con tanques y otra con bombas nucleares o quién había sido el archiduque del imperio austrohúngaro, Franz Ferdinand. Adquirí a temprana edad una fascinación por entender la cronología de los conflictos y por los reinos desintegrándose para convertirse en nuevos países. Descubrir un país nuevo era buscar su bandera en el atlas de mi casa y leer sobre si había sido un país “ganador” o uno “conquistado”.

La chica de los Balcanes

Pero luego descubrí la guerra en mis clases de colegio y ya no se trataba de vencedores versus perdedores. Mientras aprendía de batallas y líderes, me preguntaba por todas las personas que vivían en estas ciudades destruidas por el paso de la guerra. Porque ahí donde se construían imperios, se esclavizaban etnias enteras; donde reventaba una bomba, se mutilaban cuerpos pero sobre todo vidas enteras.

¿Qué se sentiría que tu país esté en guerra y te unas al ejército? ¿Morir de hambre junto a tu familia? ¿Comer ratas en una trinchera? ¿Escribir cartas a tus seres queridos con el pensamiento de que nunca más los volverás a ver?

Por estudiar las guerras conocí las palabras hambruna, suicidio, genocidio, invasión, terrorismo; las peores definiciones de la humanidad. Nuestra especie quería siempre el poder, y a lo largo de la historia, no dudaba en llevarse todo a su paso para consolidarlo. ¿Por qué la gente no se podía llevar bien? Era una niña, realmente, y mi curiosidad por la historia aún estaba muy embarrada por la ingenuidad.

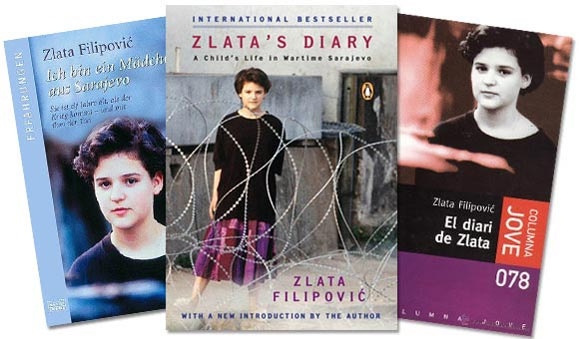

La historia de Zlata cambió muchas cosas en mí. La conocí en mi libro de inglés de segundo de secundaría. En el libro de texto nos presentaban varios extractos de “El diario de Zlata”, un libro autobiográfico donde una niña de Sarajevo, Zlata Filipovic, cuenta los horrores que vivió durante la guerra de Yugoslavia.

Me obsesioné con la historia de Zlata porque: uno, era una niña de mi edad escribiendo; dos, nunca en mi vida había escuchado países tan raros con nombres tan bonitos. ¿Dónde quedaban los Balcanes? ¿Qué es eso de la ex Yugoslavia? Esta pequeña península me fascinó, en donde conviven distintas etnias, donde las divisiones están muy ligadas a las regiones y a las múltiples montañas que las separa unas a otras.

Pero mientras yo más quería saber sobre Sarajevo, esa ciudad extraña a miles de kilómetros de mi casa también leía los testimonios de Zlata sobre el horror de la guerra en Bosnia y Herzegovina, quien relataba que solo quería irse de Sarajevo. Zlata que no podía ser adolescente como yo, no podía interesarse en buscar sobre un país dividido geográficamente en América del Sur con sus propios problemas.

Además de presentarse varios extractos sobre la vida de Zlata en mi libro de inglés, recuerdo mucho un ejercicio de writting que nos dejaron: ¿qué le escribirías a Zlata? ¿Cómo crees que cambiaría tu vida si tuvieras que pasar por lo que pasa la familia de Zlata? Bien duro esos ejercicios para aprender el grammar y las conjugaciones en inglés.

Mi asombro por los Balcanes se esfumó con esa tarea. Qué tristeza escribirle ficticiamente a una chica real, con una infancia destruida, con un dolor que la empatía no podría simular en todas sus dimensiones.

Nos vamos al periodismo

Luego nos hicieron leer “la lista de Schindler”. Aquí sí lloré, cerrando el libro para procesar lo que leía. Otra vez, en nuestra super introspectiva clase de inglés nos plantaron unas preguntas (durísimas) para que escribiéramos un ensayo: ¿Qué habrías hecho tú en la posición de Oskar Schindler? ¿Hubieras arriesgado tu vida para salvar a otros porque sabía que era lo correcto?

También en clase nos contaron sobre los testimonios recogidos en la Comisión de la Verdad de la época del terrorismo en el Perú. Me contaron de cómo les arrancaban las uñas a las víctimas o sobre como los obligaban a matarse entre sí y luego enterrar los cadáveres en fosas comunes. También nos llevaron a la muestra de muestra fotográfica “Yuyanapaq: para recordar”, en esos años montada en el Museo de la Nación (hoy Ministerio de cultura). La impresión que tuvo en mi enterarme de tantos detalles del conflicto armado interno aún me deja helada, con demasiadas preguntas, tratando sin éxito de comprender el dolor. Descubrí entonces uno de mis mayores miedos hasta ahora: el ser torturada.

La historia de la humanidad estaba impregnada de dolor. Aún así, mi interés en esta materia era intoxicante. Como me repitió mi mejor amigo en quinto de secundaria: “Romina, el ser tan empática solo te va a hacer sufrir mucho. Aprende a separar”. No solo me pasaba horas leyendo sobre estos temas, sino que, además, me afectaban de una manera profunda en las formas que veía la vida.

Desistí entonces, de estudiar historia. Lo descarté con la promesa que quizás lo podría estudiar de adulta algún día. Me convencí de que ser historiadora sería muy difícil, pero quizás, si soy sincera, quizás lo hice por un tema de paz mental.

Paz mental que por supuesto igual no obtuve al elegir el periodismo. Hoy que el mundo de occidente, influyente y poderoso, se interesa por un nuevo conflicto, el de Rusia con Ucrania, vuelvo a pensar en todo el dolor que dejan las guerras, y nuestro interés intoxicante en ellas.

Por su puesto, las guerras afectan en primer lugar a los países involucrados y a los millones de civiles afectados; carcomen vidas, asesinan infancias y destrozan la palabra humanidad. Pero soy periodista y no puedo parar de leer y preguntar sobre porqué nos seguimos matando. Me hice periodist e inevitablemente pienso en mi profesión, en sus roles en las guerras, en su responsabilidad y en todo lo que ven miles de colegas para contarnos qué pasa. ¿Iría entonces a cubrir la guerra con esa misma curiosidad que cuando descubrí los Balcanes?

Qué suerte la mía de descubrir la guerra en películas, en novelas, sentada en una clase en un colegio intacto, sano, en paz. Cuando día a día hay tantos millones sin siquiera la oportunidad de ver la guerra como un estudio o una profesión.

Tenía razón mi amigo Alex, la empatía y sensibilidad haría también esta vida más difícil. Pero la he preferido siempre a que una vida de ignorancia.

“A veces, cuando observamos las cosas al cabo de un tiempo o desde una perspectiva un poco diferente, algo que creíamos absurdamente esplendoroso y absoluto, algo por lo que renunciaríamos a todo para conseguirlo, se vuelve sorprendentemente desvaído. Y entonces te preguntas qué demonios veían tus ojos”. Haruki Murakami.