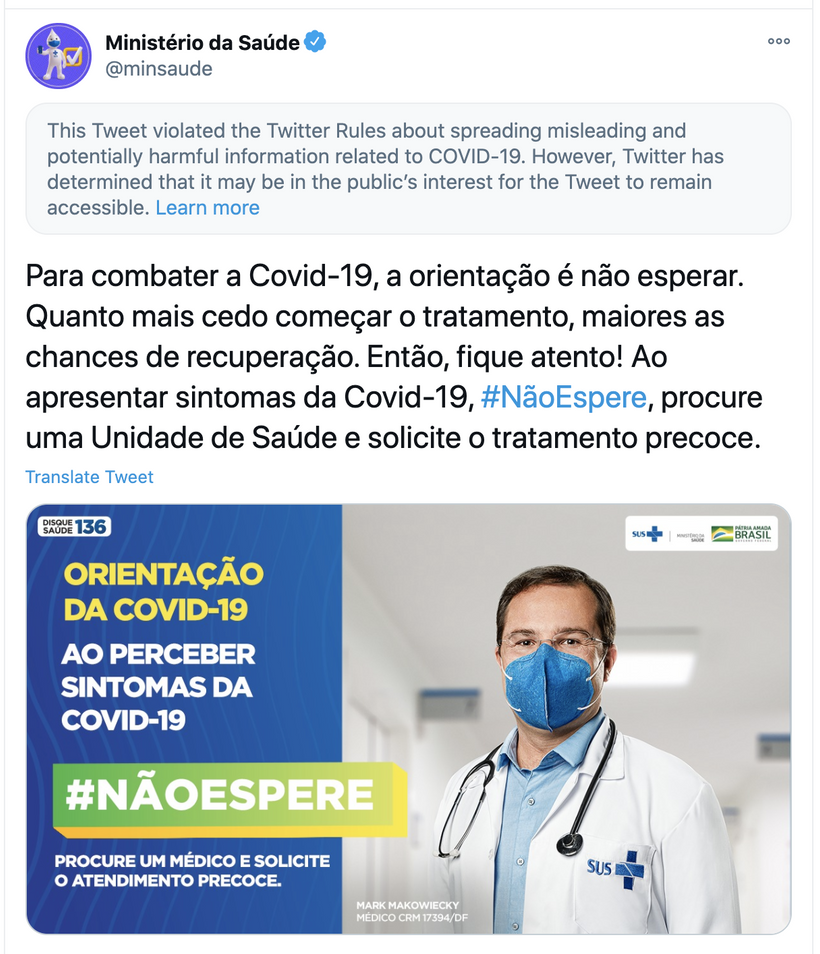

Ayer Twitter corrigió al ministerio de Salud brasileño:

Por «tratamiento precoz», el gobierno de Bolsonaro se refiere a otra de las medicinas mágicas que impulsa su régimen (que antes abanderó la fallida hidroxicloroquina): un antiparasitario que prefiero no nombrar para no hacerle publicidad. Pero sí: oooootro antiparasitario. Igual que la ivermectina, que el propio Bolsonaro empezó a promocionar hace un par de semanas.

El caso es que Twitter tiene tanto poder y capacidad discrecional que es capaz de restringir y corregir una afirmación de la autoridad de salud de uno de los países más grandes del mundo.

En este caso, por supuesto, es para bien. Se trata de la vida de la gente. [Si crees estar contagiado o ya lo estás, revisa este video ahora mismo]

Lo mismo se podría decir del caso de Trump. Y aquí entramos en materia.

Esta columna es la continuación de lo que yo podría llamar algunos apuntes en borrador sobre qué demonios es la censura o, más precisamente, la libertad de expresión en el siglo XXI. En el post anterior, proponía que la libertad de expresión es indesligable de los mecanismos de producción de los actos comunicativos. Lo que traducido al lenguaje normal suena súper obvio: el dueño de la pelota, decide.

La masificación de las redes sociales nos dieron la ilusión de que la libertad de expresión finalmente se había socializado, en más de un sentido de la palabra. El oligopolio informativo se había terminado. Todos éramos broadcasters, todos éramos reporteros, todos éramos estrellas.

El bloqueo masivo a Trump ha demostrado quién tiene la sartén por el mango. Los múltiples oligopolios nacionales han sido desplazados por un único oligopolio global. Este afirma tener reglas muy claras: supuestamente Trump ha violado los términos y condiciones de sus servicios y, por eso, ha sido suspendido. Simple y sencillo.

Pero esto es mentira.

Trump violó esos términos hace años, antes de ser presidente, desde las épocas en las que afirmaba, una y otra vez, que Obama había nacido en Kenia. Entonces no le aplicaron ninguna sanción. Ni después. Solo ahora que va de salida y ha perdido el apoyo de su propia bancada (una bancada que durante toda la Era Trump acosó a Silicon Valley), los Dueños de la Sartén aplican sus reglas.

Hay una frase famosa de Séneca: justicia que tarda no es justicia. Lo que se le ha hecho a Trump o las advertencias que se ponen en los tuits de Bolsonaro son medidas correctas, pero llegan demasiado tarde. Tienen meses –años– intoxicándonos a todos. Esto solo demuestra que las reglas no son para todo o no son tan rígidas o, simplemente, no son. Dependen de los cálculos políticos de las empresas o de sus crisis de reputación o del bajón de sus usuarios. Es decir, todo esto solo demuestra que dependemos del capricho de los dioses de California.

En la medida que ni YouTube ni Twitter ni Facebook ni ninguna plataforma tiene los recursos para patrullar –ni, mucho menos, intervenir en– todo el contenido que se sube a sus servidores, resulta evidente que aplicarán las reglas en aquellos casos que pueden tomarse el tiempo de evaluar. Zuckerberg se sentirá más en lo suyo analizando el caso de Trump, que impidiendo un genocidio en Myanmar, un país que seguramente ni siquiera puede ubicar en el mapa y donde Facebook fue clave para incentivar y ejecutar una limpieza étnica masiva con miles de víctimas.

En el post anterior, les decía que los dueños locales de los medios masivos de comunicación no entienden que su modelo de negocio ha quedado caduco. Quizás, irónicamente, esté pasando lo mismo con los CEO de Silicon Valley. Hace una semana, Roberto Bustamante parafraseaba a Morozov para describir ese modelo de negocio. El énfasis es mío:

…el capitalismo es tan formidable que cogió una idea aparentemente innovadora como el internet (creado por ingenieros recontra nerds con jefes militares que no entendían qué pasaba) y lo convirtieron en una máquina monstruosa de generar millones de dólares para unos pocos donde todos trabajamos gratis para ésta a cambio de instantes de dopamina. Y esta máquina ha permitido la amplificación de millones de voces, entre ellas voces de odio. Y el resultado no ha sido más democracia, sino, por el contrario, el debilitamiento de la misma.

¿Cómo demonios asegurar dosis de dopamina solo con información veraz y sin discursos de odio? Parece una tarea imposible. Como decía un profesor de filosofía: Kant no arrecha a nadie. Que es una forma de decir que las conductas excitantes no son precisamente las mejores para la sociedad.

Así, todos terminamos saltando al ritmo de los algoritmos, de forma consciente o no. Desde el TikTokero con ganas de convertirse en influencer hasta tu abuelito que se siente tan bien cuando te reenvía por WhatsApp el último video explicando cómo las vacunas nos van a matar a todos. No hay mucha diferencia entre los dos. El chutazo en ambos casos, es el mismo.

YouTube alega que está corrigiendo su algoritmo para evitar meterte en las famosas madrigueras de conejo que son sus discursos de odio. Pero puedo decir, por experiencia propia, que eso solo pasa en el mundo anglófono.

Instagram ha quitado el conteo de likes de sus imágenes, para evitar conductas tóxicas. Pero es fácil reemplazar el conteo de likes por el conteo de seguidores. Siempre tendrás un número que te diga que tan bien (y, sobre todo, qué tan mal) lo estás haciendo.

Twitter pone sus cartelitos pero ¿sirven de algo? En fin…

Hemos llegado a un punto en la civilización en el que dependemos que todos estos ahora treintañeros dueños de las plataformas terminen de asumir que el camino está en des-dopaminizar Internet. ¿Cómo? Nadie tiene ni idea. Y allí está una de tantas amenazas inmediatas a nuestro futuro. Las plataformas no pueden evaluar caso por caso, especialmente en realidades que les resultan ajenas. Lo único que pueden hacer para evitar sumergir al mundo en una espiral de odio es cambiar de modelo de negocio. Pero olvídense de eso. Allí hay demasiado dinero en juego.

Mientras tanto, nosotros, los adictos, podemos hacer poco. Desactivar todas las notificaciones, entrenarnos en identificar la información falsa o el contenido tóxico, intentar rehabilitarnos… y, sobre todo, entender que detrás de nuestra libertad de expresión existe un submundo tan frágil y complejo como el de cualquier otra droga.